- Calle Agramonte No 190 esquina a Maceo. Holguín.

- 8.00 a.m. a 4.30 p.m

Menu

Los viajeros que hoy recorren las márgenes de la bahía de Nipe son sorprendidos por la belleza del lugar y las dimensiones de aquel accidente geográfico. No pueden imaginarse que allí ocurrieron acontecimientos que están prácticamente olvidados. Uno de ellos fue el intento de fundar el ingenio París en la parte oriental de las márgenes de la referida bahía. El proyecto despertó muchas ilusiones en Francia, en Cuba y España. Al final debió de dejar una huella de amargura y frustración en quienes invirtieron sus capitales en aquella empresa. Acompáñenos para que se entere de que era el ingenio París.

Los viajeros que hoy recorren las márgenes de la bahía de Nipe son sorprendidos por la belleza del lugar y las dimensiones de aquel accidente geográfico. No pueden imaginarse que allí ocurrieron acontecimientos que están prácticamente olvidados. Uno de ellos fue el intento de fundar el ingenio París en la parte oriental de las márgenes de la referida bahía. El proyecto despertó muchas ilusiones en Francia, en Cuba y España. Al final debió de dejar una huella de amargura y frustración en quienes invirtieron sus capitales en aquella empresa. Acompáñenos para que se entere de que era el ingenio París.

La bahía de Nipe es la más grande del archipiélago cubano. Tiene una superficie de 120 kilómetros cuadrados y unos 23 kilómetros de largo y 12 de ancho. (1) Aunque Colon en su primer viaje navego frente a ella no fue hasta luego de la llegada de Diego Velázquez a Cuba a inicios del siglos XVI que los españoles se interesaron por esta comarca. Francisco Morales, segundo de Velázquez, dirigió una expedición de conquista por este territorio. Al crearse el municipio de Holguín la inmensa bahía de Nipe y sus costas se integraron a este. En 1796 se formó en la ciudad de Madrid una comisión presidida por el conde de Mopox y Jaruco que tenía como objetivo reconocer varias regiones de Cuba y determinar los sitios apropiados para establecer poblaciones y desarrollar la agricultura. El sargento mayor del batallón de milicias blancas de Santiago de Cuba y Bayamo Francisco Sánchez Griñan y el empleado de la administración colonial Francisco Salazar reconocieron esta región. Fue el sargento el que llevo a cabo un trabajo mucho más riguroso pues levantó un plano del territorio y aporto importantes datos de geográficos y sociales. (2) La comisión recomendó el poblamiento de la región de Nipe y el establecimiento de explotaciones agrícolas. También de fortificaciones para su defensa. Pero fuera de las buenas intensiones de la comisión no paso nada significativo.

En 1827 el gobierno español promovió un intento de poblamiento y explotación de la región otorgando franquicias a quienes se establecieran allí pero este esfuerzo tampoco resulto. Ya en esta época se había producido cierto desarrollo del poblado de Mayarí Abajo basado en el cultivo del tabaco. Pese al esfuerzo de conformar en esta zona una población cosmopolita formada por inmigrantes españoles se produjo allí un incremento de la población criolla. Las familias de campesinos y terratenientes medios fueron aumentando paulatinamente. Creció un profundo amor al terruño. Allí se fomentaría con fuerza la nacionalidad cubana. De ellos surgieron muchos mambises de las guerras de independencia.

Al concluir las dos contiendas, la de los Diez Años y la llamada Guerra Chiquita, se realizó un nuevo esfuerzo para desarrollar esta zona. Desde años antes de la conflagración de 1868 en la zona se había consolidado un gran latifundio propiedad del marqués Esteva de las Delicias quien lo traspaso a su yerno Antonio González Stefani. El nuevo patrón junto a un individuo llamado León Crespo se propuso fomentar la explotación de sus tierras. Estafani y Crespo formaron el 10 de mayo de 1881 una sociedad anónima integrada por 12 mil acciones con valor de 500 pesos cada una. Los promotores se reservaron 11000 pesos por sus aportaciones en tierra, Habían traspasado a la sociedad alrededor de 5642 caballerías que poseían al sur de Nipe. (3) La elaboración del proyecto de colonización le fue encomendado a Gerardo González Peña. Este era un hombre de gran imaginación. Aconsejo la colonización de la región con familias blancas para lograr la suficiente mano de obra para el desarrollo futuro. (4) Las bases del proyecto concebido por González Peña fueron impresas y difundidas bastante en la época. Incluso la prensa habanera se hizo eco y se sumó a la campaña de propaganda a favor de la colonización de las costas de Nipe.

Según el plan a cada campesino que se estableciera en la zona se le entregaría gratis media caballería de tierra y además materiales para que construyeran una casa. La sociedad anónima correría con los gastos del transporte de estas familias hasta Nipe. También le cederían una yunta de bueyes y aperos de labranza necesarios para comenzar el cultivo de sus respectivos terrenos. La falta de mano de obra era una de las grandes limitantes para el avance de la zona. Se habían desarrollado dos contiendas independistas entre 1868 a 1880 que mermo considerablemente el número de vecinos.

La sociedad crearía almacenes, escuelas y un ferrocarril que iría de Juan Vicente a Mayarí con un ramal a Platanillo. En el acuerdo cada campesino entregaría anualmente a la sociedad anónima, 10 pesos de pago por la tierra y un 6 por ciento, también anual, del dinero que se le había anticipado para sus gastos. El proyecto tendría su centro en la construcción de un gran ingenio con características desconocidas en Cuba pues no utilizaría mano de obra esclava. (5)

Se calculaba que la apertura del Canal de Panamá, que en esos años construía una compañía francesa, valorizarían enormemente los terrenos. Se esperaba que todo esto hiciera que en la zona se establecerían un mínimo de 7000 personas. La sociedad anónima alcanzo tal envergadura que llego a estar presidida por el general Serrano marqués de la Torre, una figura importante en la política española de la época. Pero esta fracaso en su quimérico proyecto y entro en relación con el banco Romano de Paris. En Francia se creó una sociedad para colonizar los terrenos de Nipe la cual llego a emitir acciones para construir un central azucarero al que denominarían Paris. Al parecer en esta ocasión los planes no fueron tan quijotescos y realmente se hicieron algunas construcciones en el poblado de Santa Isabel de Nipe. El inicio de la guerra de 1895 puso fin a este proyecto francés de colonizar a Nipe. Si en esta zona, este proyecto de colonización había fracasado y el mitológico Ingenio Paris, que nunca se llego a construir, se convirtió en un símbolo de aquel chasco.

La situación fue muy diferente en el territorio del actual municipio Banes conocido parte de él como La Ensenada. Allí se estableció una hacienda dedicada al cultivo de guineo Johnson. A un kilómetro de la bahía de Banes surgió un poblado que bautizaron con el nombre del aquel accidente geográfico. Aquella aldea creció alrededor de una calle principal y varios callejones. Se construyeron unas 60 u 80 viviendas de madera y zinc y alrededor de 300 bohíos, se establecieron unas 10 casas comerciales. La guerra de 1895 detuvo el desarrollo de aquel poblado y las plantaciones de guineo Johnson. Banes fue incendiado por las tropas mambisas en un intento de impedir que la riqueza de la isla mantuvieran las cadenas coloniales. No sería hasta las primeras décadas del siglo XX que esta región de Nipe y Banes alcanzarían un desarrollo inusitado de la producción azucarera vinculado a una compañía estadounidense, la United Fruit Company. Tema que trataremos en un próximo artículo.

NOTAS:

1–Varios Autores, United Fruit Company: Un caso de dominio imperialista en Cuba, editorial de Ciencias Sociales La Habana, 1976, p. 27.

2— Ibídem p. 37.

3– Ibídem p. 40.

4– Ibídem p. 41.

5– Ídem p. 41.

El subsuelo cubano despertó tempranamente el interés de la minería estadounidense. La industria del poderoso vecino se desarrollaba vertiginosamente y necesitaba todo tipo de minerales. Cuba le podía ofrecer varios de esos materiales y con la ventaja de la cercanía.

El subsuelo cubano despertó tempranamente el interés de la minería estadounidense. La industria del poderoso vecino se desarrollaba vertiginosamente y necesitaba todo tipo de minerales. Cuba le podía ofrecer varios de esos materiales y con la ventaja de la cercanía.

Muy pronto se iniciaron las labores de exploración. Inicialmente fue de una forma bastante discreta con la presencia de especialistas que visitaban la isla de forma más o menos esporádica. Tenemos referencias de la presencia de algunos geólogos en la primera mitad del siglo XIX. El 23 de enero de 1836 entraba en la bahía de Gibara el bergantín de Columbus procedente de New York. Entre sus pasajeros se encontraba el geólogo británico Richard S. Tylor, y el 29 de marzo de ese año arribó al puerto de Gibara en la goleta James el profesor de mineralogía y química natural de la vecina nación Thomas G. Clemson. (1)

Al parecer ambos especialistas eran una especie de avanzada de la industria extractiva de los Estados Unidos. La guerra de 1868 detuvo los intentos de invertir en la minería. No es hasta 1884 que se produce la primera inversión estadounidense en la minería cubana con la explotación de una mina de hierro en el sur de Oriente. Con la ocupación de la isla por el ejército de ese país el primero de enero de 1899 y luego la fundación de la república mediatizada, se incrementaron las exploraciones geológicas. Las prospecciones más importantes se hicieron en las antiguas provincias de Oriente y Camagüey.

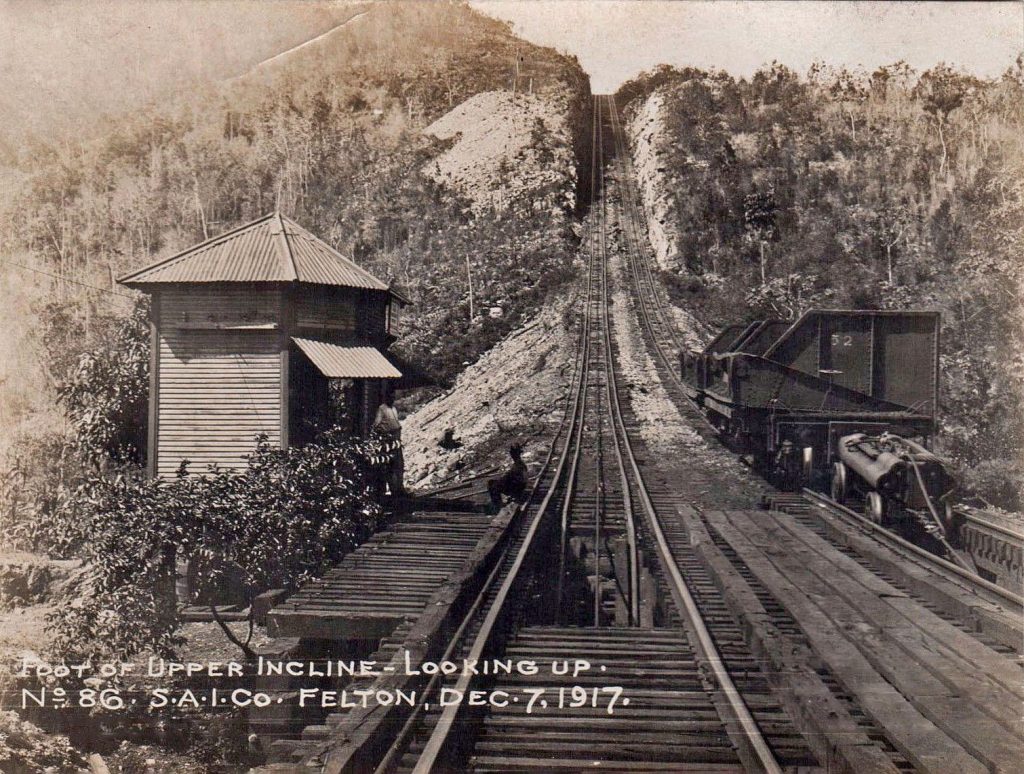

La zona de Mayarí trajo muy pronto la atención de varias empresas estadounidenses. En 1905 el geólogo sueco Tornebohm calculaba que los yacimientos de hierro de Mayarí representaban el cinco por ciento de todo el existente en el mundo conocido hasta aquellos momentos. Arthur S. Spencer, de la Geologie Survey, calculaba que las reservas de hiero de Moa eran de más de 700 millones de toneladas. (2) En las primeras décadas del siglo XX hay varios ejemplos de explotación minera estadounidense. Algunas de ellas en el territorio de la antigua provincia de Oriente. La Holguín Exploration Company explotaba una mina de oro, la Gloria Mining Company se dedicaba a extraer manganeso en Pajarito de Cauto, la Sun Developig Compny actuaba en Bueycito extrayendo manganeso, la Spanish American Iron company en Daiquiri obtenía hierro. Fue en el norte de Oriente en la primera mitad del siglo XX donde se establecieron los mayores centros de extracción de minerales en Cuba. Estos eran los de Felton en 1909, Nicaro 1943, y Moa en 1959. En esta zona se encontraban los mayores yacimientos de hierro, níquel, manganeso y cobalto en Cuba.

La fundación del embarcadero de Felton en las riberas de la bahía de Nipe, en el municipio Mayarí, por la Bethlehem Steel Corporation marcó el inicio de la penetración de capitales estadounidenses en la región del norte de Oriente. La referida empresa se fundó con capital judío proveniente de New York, la intermediaria sería la Spanish American Iron Company. Esta explotaba dos minas nombradas Hesaba y Mayarí Chiquito en la meseta de Pinares de Mayarí. El embarcadero del mineral se realizaría por las costas de la gigantesca bahía de Nipe, la mayor de Cuba con suficiente calado para permitir la entrada de grandes navíos. Era una bahía de bolsa por lo que ofrecía una magnifica protección a las embarcaciones y las instalaciones portuarias. Seleccionaron un punto de la costa relativamente cercano a las minas y comenzaron a transformar el lugar. La empresa construyó oficinas, almacenes, fondas, viviendas, un hotel y un secadero para el mineral; instaló grúas eléctricas que cargaban mil toneladas diarias. Construyó un ferrocarril de 23 kilómetros, dos líneas telefónicas privadas y alumbrado eléctrico.

El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y la demanda de hierro para fabricar equipos bélicos hizo que se aumentara considerablemente la producción de la mina. Felton se había convertido en algo exótico a los ojos de los vecinos de la comarca. Aquella era una zona campesina caracterizada por la siembra de tabaco y una economía de subsistencia. La presencia de empresas estadounidenses había cambiado por completo el ritmo de vida del territorio. No solo funcionaba a toda máquina la mina sino que se fundó el central azucarero Preston también en las márgenes de la bahía de Nipe, propiedad de la United Fruit Company. Cada vez era más frecuente ver a estos anglosajones blancos y rubios hablando un idioma que pocos entendían. La empresa minera ofrecía un beneficio inmediato: empleo. En 1919 tenía 600 trabajadores, 25 de ellos americanos. Muy pronto se mostró el lado nada agradable de ese tipo de empresas trasnacionales. En febrero de 1919 se anunció oficialmente el cierre de la mina por estar saturado el mercado del mineral de hierro. (3) Fue el fin de aquella fuente de empleo. En Mayarí quedaban los huecos solitarios de las minas que habían herido la naturaleza exuberante de la región. Los edificios abandonados del poblado de Felton y la amarga experiencia de que aquella no era una vía de desarrollo.

CITAS.

1– José Vega Suñol: Norteamericanos en Cuba Estudio Etnohistórico, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2004, p. 63.

2—Ibídem. p. 64.

3– Ibídem. p 73.

La aparición del libro Las literaturas egipcia, mesopotámica y hebrea, editorial Oriente 1989 de José Rojas Bez, fue una noticia sorprendente y bien recibida en el mundo intelectual cubano. El libro impreso a finales de 1989 se presentó en 1990 por lo que estamos a la puerta de su veinticinco aniversario de llegar al público. La obra cuenta con 184 páginas. En ellas se recogen varios ensayos sobre las literaturas egipcia, mesopotámica y hebrea.

La aparición del libro Las literaturas egipcia, mesopotámica y hebrea, editorial Oriente 1989 de José Rojas Bez, fue una noticia sorprendente y bien recibida en el mundo intelectual cubano. El libro impreso a finales de 1989 se presentó en 1990 por lo que estamos a la puerta de su veinticinco aniversario de llegar al público. La obra cuenta con 184 páginas. En ellas se recogen varios ensayos sobre las literaturas egipcia, mesopotámica y hebrea.

Su autor José Rojas Bez, (Banes 1948) es Doctor en Ciencias Pedagógicas, ensayista, Profesor Titular, miembro del Tribunal Nacional de Grados Científicos en Ciencias sobre Arte. Se le han otorgado importantes reconocimientos, pero el mayor ha sido el de las editoras que le han publicado catorce libros y las revistas académicas de América Latina, España y Estados Unidos que recogen en sus páginas más de 200 artículos. La prensa periódica llevó a ojos del público general y especializado más de 500 comentarios sobre cine.

Recientemente le propusimos a la dirección de la filial holguinera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba que se conmemoran los aniversarios de publicación de libros importantes, con conferencias, artículos y otras acciones culturales que extraigan del olvido en que se encuentran la mayoría de estos textos. El primer libro que escogimos fue el del colega José Rojas Bez, Las literaturas egipcia, mesopotámica y hebrea. Aunque pudimos comprobar en una ojeada a las publicaciones que aparecen en internet sobre estas literaturas antiguas que ha sido citado o utilizado como bibliografía por varios autores y se ofrece en algunas universidades como texto para sus alumnos. No está olvidado pero no es común ese tipo de publicación en nuestro país.

Ofrece amplia información sobre el devenir literario –obras, géneros, temas, imágenes, formas, contextos– de estas culturas fundacionales. Estamos ante una especie de monografía sobre la literatura egipcia, mesopotámica y hebrea, sin dejar de subrayar a la vez, en cada una, ciertos influjos y vínculos con las demás o con otras cercanas. Si bien se centra en las producciones literarias, en los textos escritos; no deja de extender su mirada hacia los contextos más amplios, es decir, hacia el acontecer histórico en que van surgiendo y la cultura general que los alienta.

Además de los tres ensayos o estudios monográficos centrales, el libro ofrece un cuadro histórico comparativo entre ellas, un ensayo sobre el cuento egipcio Los tres hermanos y otro breve sobre el Cantar de los cantares; así como un capítulo central sobre otras culturas que influyeron o se correlacionaron en alguna manera con estas tres grandes culturas.

Decidimos acercarnos al autor y obtener su testimonio sobre este texto. Le hicimos varias preguntas. Escuchemos a Rojas Bez:

¿Por qué ese interés por la literatura de las antiguas civilizaciones?

«Se suman muchas direcciones y circunstancias complementarias. Una de ellas, vocacional y sentimental, el gran interés y gusto por las obras y frutos generales de estas culturas. Aún recuerdo a mis abuelos libaneses, donde no faltaban ancestros sirios y egipcios, hablarme desde bien niño sobre todo ello e incluso leerme algunos libros que habían traído en sus valijas con amor por sus antiguas culturas, sin menoscabo de la fe cristiana que profesaban.

«Pesó además otra circunstancia, ya no personal como las dos anteriores –mis abuelos y mi trabajo como profesor de Literatura– sino más bien una deficiencia social: la extrema escasez, la casi inexistencia de textos de y sobre Egipto, Mesopotamia y los hebreos. En realidad esta circunstancia era prácticamente mundial, exceptuando ciertas editoras y grupos

´élites´fundamentalmente europeos, pero en Cuba más aún. Había, pues, que subsanar la necesidad y hacer ver cuánto de valioso tenían estas obras para la literatura y la cultura en general. Ya en los planes de estudio de los, en aquel entonces, Institutos Superiores Pedagógicos, se habían dado ciertos precedentes con las selecciones de lectura o recopilaciones preparadas por algunos académicos, entre ellos la siempre bien recordada Rosario Mañalich. Era un avance y un sustento.

«La cuarta circunstancia, yo diría que decisiva, fue el surgimiento de la Editorial «Oriente», en Santiago de Cuba, con gran pujanza y, además, un director y un grupo de editores y asesores, donde figuraban personas cultas o verdaderas amantes de la cultura (que es mejor aún), en fin… capaces de leer y valorar con seriedad el manuscrito, que fue entregado a dicha Editorial en 1984. Pasaron tres años de evaluación. Supongo que se necesitarían muchas defensas de su idoneidad por parte de los editores, en la cual (llegué a enterarme pasados muchos años) tuvo gran peso el aval favorable de la Dra. Adolfina Cosío, a quien no conocí hasta muchísimo después. El libro entró en el plan de publicaciones en 1987. Claro, había un gran «colchón», como llaman los editores a los libros que esperan por su publicación. Le tocó entrar en imprenta en el año 1989, como dice su copyright y su nota de impresión; y comenzó a venderse en febrero de 1990, para agotarse cuatro semanas después, en un mes de ventas».

Logras interrelacionar cada una de estas literaturas

«Quien se interese por una sola de ellas –la egipcia, la mesopotámica o la hebrea– en el ensayo dedicado a la misma, no faltarán ciertas alusiones e interrelaciones sobre las otras dos. Existe así un ensayo sobre la literatura egipcia, uno sobre la mesopotámica y otro sobre la hebrea, cada uno de los cuales establece breves «rememoraciones» o realiza apuntes» sobre las otras literaturas».

Pese a lo distante de esas civilizaciones en el tiempo hablas con gran pasión sobre cada una de ellas

«Aunque uno no comparta las creencias egipcias y aunque uno no comparta para nada, de ningún modo, el afán conquistador, establecedor de imperios tan común no sólo en Egipto, sino en todas las civilizaciones de entonces (y en muchas de aún hoy), aunque uno no comparta muchísimas cosas de los egipcios y los mesopotámicos, por ejemplo, de todos modos no puede dejar de reconocer sus glorias, sus hallazgos civilizatorios y culturales, desde la creación de la escritura y las primeras ciudades hasta miles más. No faltan, sino más bien, predominan los tonos de admiración, reconocedores de los aportes y, específicamente en lo literario, a estas culturas que no sólo crearon sino llevaron a un indudable esplendor, las primeras literaturas de la humanidad».

¿Este libro tuvo un antecedente en tu producción?

«En cierta medida, este libro no pudo ser producto directo, inmediato, sino fruto de una maduración previa, de diversos trabajos anteriores circulados internamente en medios académicos y en algunas publicaciones más restringidas. Pero uno de ellos, el apéndice sobre El Cantar de los cantares sí apareció ya, en marzo de 1980, en el número 37 de la revista Santiago, de la Universidad de Oriente».

¿Crees tú que se pudo hacer «popular» este libro y motivar la lectura más allá de los especialistas?

«Sí. Absolutamente. La edición, cinco mil ejemplares, número grande pero no tan sorprendente en aquel entonces para las librerías cubanas, se agotó en un mes. Como ves, te enseño este recorte, buen recuerdo mío, de las estadísticas de la revista Bohemia. Cuatro semanas entre los más vendidos del país, y agotado en un mes. Después, las opiniones recibidas fueron buenas, desde distintas perspectivas y profesiones de fe y de trabajo. Entonces, ¿qué mejor respuesta? El libro, según propósitos del autor y opiniones de lectores, se mantiene siempre de amena lectura, casi coloquial, motivante y habitualmente más sugestivo que conclusivo. Si funciona como posible texto para la enseñanza, más aún como conjunto de ensayos para lectores interesados en la temática».

¿Tuvo continuidad en tu creación este libro, tienes otros títulos sobre esta temática?

«No seguí trabajando públicamente esta línea específica. Pero por motivos más bien laborales. Empleo, plazas, salarios, demandas, proyectos,… Claro, sin abandono de las esencias».

¿Por qué laborales?

«Al fundarse –más exactamente, cuando fundamos, pues soy cofundador–la entonces llamada Facultad de Cine, Radio y Televisión del Instituto Superior de Arte, comencé a trabajar con ella, y se invirtió la prioridad. Antes de 1990 me dedicaba fundamentalmente a la literatura y en segundo plano al cine y los medios audiovisuales (mi columna de crítica de cine y mi labor con el cine-club). Entonces dediqué mis mayores esfuerzos a la estética, la teoría del arte y la semiótica del cine y la audiovisualidad; aunque sin abandonar, incluso hoy, la literatura y la cultura general, quizás más íntimamente la española e iberoamericana, con continuas lecturas e investigaciones. En Literatura y cultura general, mantuve esporádicas colaboraciones con revistas como la Universidad de La Habana y el anuario Nombres Propios de la Fundación Carolina, y en ocasiones singulares con otras como el anuario del Centro Benjamín Carrión (de Quito), Torre de Papel (de la Universidad de Iowa), Cuadernos Americanos (de la UNAM) y Meditaçoes Filosóficas (de Minas Gerais)».

¿Cuál crees que fue el aporte más importante de tu libro?

«En primer lugar, ya el mismo tema, o temas. La posibilidad de favorecer el conocimiento, interés y amor por las literaturas egipcia, mesopotámica y hebrea entre nuestros lectores generales. Conocer y admirar cuánto implicaron histórica, cultural y poéticamente, con sus influjos reales y potenciales sobre hoy.

«Íntimamente ligado a ello, el haber sido escrito desde aquí y entonces, es decir, desde Cuba, desde el ámbito y una sensibilidad latinoamericana. El ámbito es visible y reconocible, claro. La sensibilidad no es tan visible, pero existe, y todo está pensado como ser de este mundo y no de otro, lo cual no quiere decir que ajeno al otro porque, y es una de las máximas del libro, nada humano me es ajeno (aparte de que casi toda la bibliografía utilizada tenía que ser necesariamente de los otros mundos que podían aportarla). Cubano, latino y, por qué no, universal. Para el lector cubano de aquel entonces pero también para el de otro momento y para el de otros lugares. Porque, además, si buscas en Internet lo hallarás referenciado e incluso recomendado en sitios y en programas docentes de esos otros mundos.

«En segundo lugar, ciertas ´originalidades´con relación a los textos precedentes incluso de las metrópolis. Por ejemplo, el ´plan histórico´a la vez que de ´interrelaciones´. La investigación y exposición del devenir histórico de estas tres culturas y literaturas, así como el señalamiento frecuente de vínculos verificados y también posibles entre obras y rasgos de una y otra».

Por último queremos agregar a lo expresado por Rojas que el libro Las literaturas egipcia, mesopotámica y hebrea, se caracteriza por un lenguaje ameno, mucho más ensayístico y literario que rígidamente expositivo y tecnicista, sin perder nunca el rigor investigativo, de los razonamientos ni de sus propuestas y sugestiones. Así, nada impide la lectura continua, de un tirón, al menos de cada uno de sus ensayos, como un encuentro placentero e instructivo.

Protección del Patrimonio Cultural

Copyright Centro Provincial de Patrimonio Cultural Holguín / Desarrollado por ACCS Holguín